[ 追踪热点 深度报道 ]

技术驱动效率革命:潍柴高热效率发动机如何重构商用车竞争格局

在物流行业燃油成本占比高达40%的今天,商用车动力系统的每一分热效率提升都意味着真金白银的利润空间。4月22日,潍柴以一场“为省油而生”的发布会,将商用车动力竞争推向了技术深水区——三款高热效率新品发动机的推出,不仅是对传统动力边界的突破,更是对中国物流行业效率逻辑的重构。

高热效率技术:从实验室到市场的颠覆性跨越

潍柴H/T-2.0系列发动机依托全球首创53.09%热效率技术,实现系统精准控制、超低摩擦损失设计、整车与发动机一体化协同。系统化创新使得WP15Hs/T-2.0发动机在680马力输出下仍能保持百公里油耗较同排量产量、竞品低5%以上,相当于每年为长途干线车主节省超3万元燃油成本。

值得关注的是,潍柴此次将高热效率技术从实验室的极限工况(如单一转速定工况测试)扩展至全场景适用。通过智能热管理系统,发动机在高原、高温、高负荷“三高”环境下仍能保持热效率波动范围不超过2%,解决了商用车动力“实验室数据漂亮,实际运营打折”的行业痛点。

场景化动力矩阵:重新定义商用车产品逻辑

潍柴首次打破“大排量=高油耗”的固有认知,构建起覆盖12L-15L的精准动力矩阵:

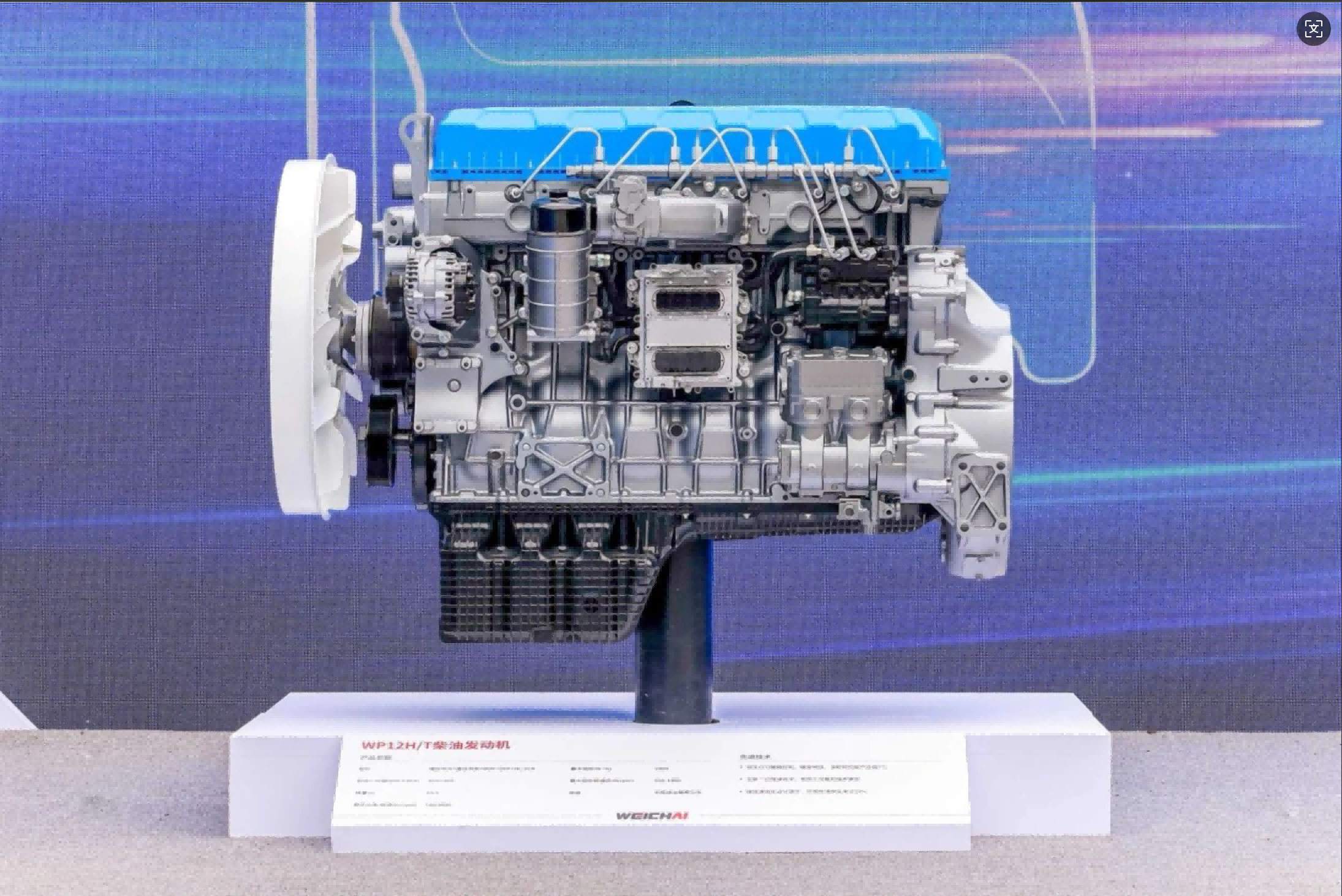

- WP12H/T-2.0发动机针对快递快运的“轻量化悖论”(既要降自重又要保动力),通过拓扑优化设计在减重150kg的同时维持2400N·m最大扭矩,帮助6×4牵引车实现31吨合规载重;

- WP14H/T-2.0发动机则瞄准干线物流的“时效焦虑”,其2750N·m扭矩配合0.7秒瞬态响应速度,使80km/h再加速时间缩短20%,这在分秒必争的冷链运输中意味着每日可多完成1次装卸循环;

- WP15Hs/T-2.0更以3200N·m扭矩重新划定大件运输标准,对比主流13L机型,其山区工况平均车速提升15%,油耗比同排量产品、竞品低5%以上。

这种场景化技术配置,标志着商用车动力开发从“参数竞赛”转向“价值交付”。正如现场某物流企业负责人所言:“选择不再是在马力和油耗间取舍,而是根据业务特点获取定制化解决方案。”

寿命经济学:220万公里背后的产业逻辑

潍柴将B10寿命提升至220万公里的意义,远超技术参数本身。按中国商用车年均25万公里运营强度计算,这相当于将发动机大修周期延长至8-9年,直接改写二手车残值计算公式。更值得关注的是其模块化设计带来的维修成本下降——通用化率提升至70%后,WP14H/T-2.0的保养工时缩短40%,配件储备成本降低35%。

这种全生命周期成本管控,正在催生新的商业模式。某大型车队算过一笔账: H/T-2.0系列将在8年周期内可减少停运损失约45万元,这恰好是当前自动驾驶套件的加装成本。技术迭代与运营升级之间,正形成新的价值闭环。

编者按:当多数企业还在油耗与动力间做加减法时,潍柴通过系统化技术创新打开了“第三维度”——用场景定义技术,让效率创造价值。这场省油革命揭示的不仅是动力技术的进步,更是中国商用车产业从规模扩张向价值创造转型的必经之路。